先日久しぶりに里から離れた集落を訪ねてお話を聞く機会に恵まれた。

国道から谷を入って車でそろそろを上がっていくこと15分。こんな上にも人が住んでいるの?!と失礼ながら思わざるを得ないくらい山の中だった。空き家もある中、3世帯が身を寄せ合いながら暮らす。

そのうちの一番上の1軒にお邪魔してみた。こんにちはーと声をかけるが反応がない。軽トラが停まっているのできっとご在宅ではあろう。

それまで来たさみしい道のりからは想像がつかないくらい、彩り豊かな暮らしぶりがうかがえる。池には丸々と太った金魚と錦鯉。ボタン桜が満開で、建屋もたくさんあり、長い年月を経て暮らしが引き継がれてきたことが垣間見える。

しばらくすると納屋のガラス戸の向こうにおばあさんがおられるのがわかった。改めてこんにちはとごあいさつすると、とてもびっくりされたようで、目を大きく見開いてこちらを見ておられる。

協力隊のしげです、イタドリを求めて谷に入ってきてここまで来てしまいました、と申し上げると、あ~あの通信の!と、回覧板に挟み込んでいる協力隊活動報告の通信を読んでいただいているようだ。素直にうれしい。

色んなお話をお聞きした。

水のこと、仕事のこと、ご家族のこと。畑のこと。

突然に訪ねられたから、何も準備しておらず散らかっていて申し訳ないと何度も謝られる。こちらこそ申し訳ない。

庵があったので、おまつりされているのはどなたですか?と尋ねたらお地蔵さまとお大師さんと庚申さん、ということで、よかったらお参りさせていただけますか?とお願いした。快くご案内してくださり、庵の中でもひとしきりおしゃべりをした。

お孫さんを預かっていたときは、苦労がないわけではないが、こんな山の中でも毎日にぎやかで本当に楽しかったと、本当に楽しそうにお話してくださった。お孫さんもまた木頭に来たいと。山の中で大声で誰のことも気にせず歌を歌うのが好きだった。山が恋しい、街の中では大きな声で歌うこともままならない、夏にコロナが落ち着いたら行くからね。

聞いていて、感動せずにおれなかった。

このお話の中にたくさんのヒントが詰まっている、それは何だろう?なにだろう?曇りなき心の耳で聞きもらさないようにしなきゃ・・・と心の中でつぶやいていた。

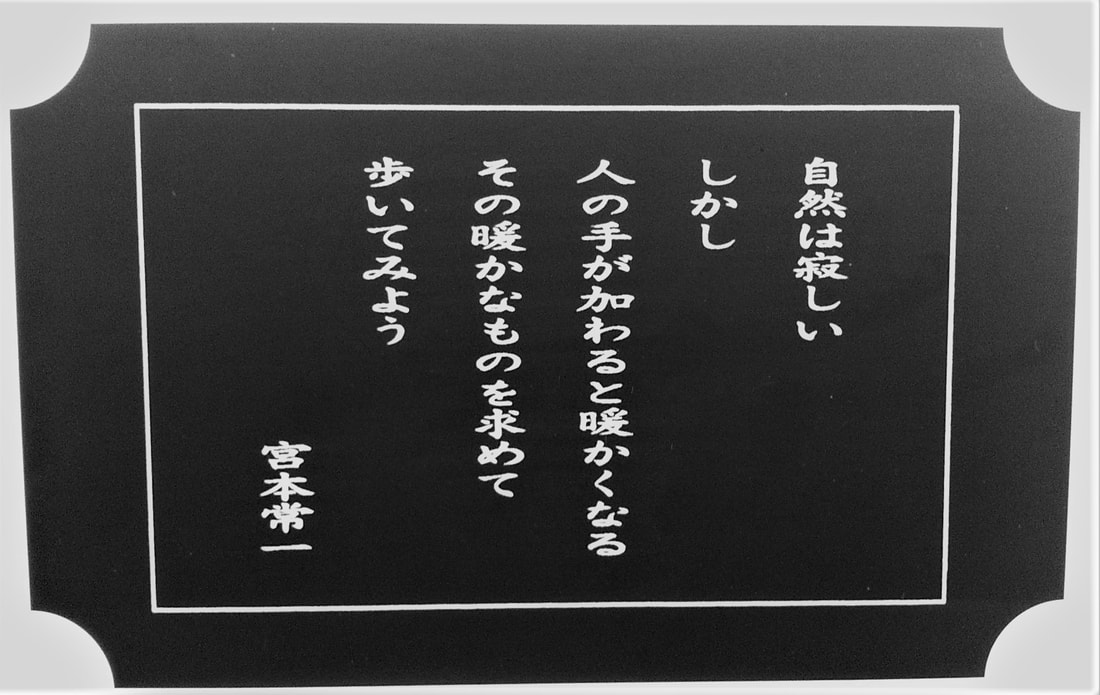

山の中にあるこの暮らしが、また自然に淡々とつながっていくには、何がいるのだろうか。このままではなくなってしまうに違いない。でもそんなにやすやすとなくならせて良いはずがない。人の暮らしにも多様性があって当然だ。多様な暮らしは、生物多様性や遺伝子の多様性にみられる生存戦略に必ずつながる。人が生き残っていくには必要なことである。また人間の尊厳としても、守られねばらならない。人は生きたいところで生をまっとうする生まれながらにして備わった権利がある。

でもこのままでは、失われていくだけだ。

どうしたらいいのか。

久しぶりに胸が熱くなった。

国道から谷を入って車でそろそろを上がっていくこと15分。こんな上にも人が住んでいるの?!と失礼ながら思わざるを得ないくらい山の中だった。空き家もある中、3世帯が身を寄せ合いながら暮らす。

そのうちの一番上の1軒にお邪魔してみた。こんにちはーと声をかけるが反応がない。軽トラが停まっているのできっとご在宅ではあろう。

それまで来たさみしい道のりからは想像がつかないくらい、彩り豊かな暮らしぶりがうかがえる。池には丸々と太った金魚と錦鯉。ボタン桜が満開で、建屋もたくさんあり、長い年月を経て暮らしが引き継がれてきたことが垣間見える。

しばらくすると納屋のガラス戸の向こうにおばあさんがおられるのがわかった。改めてこんにちはとごあいさつすると、とてもびっくりされたようで、目を大きく見開いてこちらを見ておられる。

協力隊のしげです、イタドリを求めて谷に入ってきてここまで来てしまいました、と申し上げると、あ~あの通信の!と、回覧板に挟み込んでいる協力隊活動報告の通信を読んでいただいているようだ。素直にうれしい。

色んなお話をお聞きした。

水のこと、仕事のこと、ご家族のこと。畑のこと。

突然に訪ねられたから、何も準備しておらず散らかっていて申し訳ないと何度も謝られる。こちらこそ申し訳ない。

庵があったので、おまつりされているのはどなたですか?と尋ねたらお地蔵さまとお大師さんと庚申さん、ということで、よかったらお参りさせていただけますか?とお願いした。快くご案内してくださり、庵の中でもひとしきりおしゃべりをした。

お孫さんを預かっていたときは、苦労がないわけではないが、こんな山の中でも毎日にぎやかで本当に楽しかったと、本当に楽しそうにお話してくださった。お孫さんもまた木頭に来たいと。山の中で大声で誰のことも気にせず歌を歌うのが好きだった。山が恋しい、街の中では大きな声で歌うこともままならない、夏にコロナが落ち着いたら行くからね。

聞いていて、感動せずにおれなかった。

このお話の中にたくさんのヒントが詰まっている、それは何だろう?なにだろう?曇りなき心の耳で聞きもらさないようにしなきゃ・・・と心の中でつぶやいていた。

山の中にあるこの暮らしが、また自然に淡々とつながっていくには、何がいるのだろうか。このままではなくなってしまうに違いない。でもそんなにやすやすとなくならせて良いはずがない。人の暮らしにも多様性があって当然だ。多様な暮らしは、生物多様性や遺伝子の多様性にみられる生存戦略に必ずつながる。人が生き残っていくには必要なことである。また人間の尊厳としても、守られねばらならない。人は生きたいところで生をまっとうする生まれながらにして備わった権利がある。

でもこのままでは、失われていくだけだ。

どうしたらいいのか。

久しぶりに胸が熱くなった。

RSSフィード

RSSフィード